|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

ウミタルの1種 Doliolida sp. ウミタル科。尾索動物亜門という脊椎動物に近い生き物。 体長6mm。 体は樽型。鰓は平板状、鰓裂は約100対。 暖海、外洋性。 2018.2 y 湾内にオオタルマワシが出現しているときにいた。 |

||||||||||||||

|

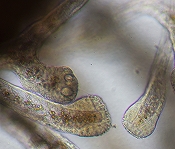

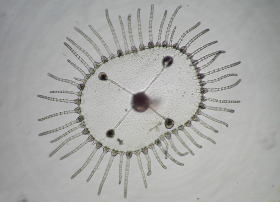

ウミヒドラの1種 傘径約0.9mm。触手は8本。 2023.11 y 水深60mにいたヤドカリの殻表につくヒドロ虫から発生した。

|

||||||||||||||

|

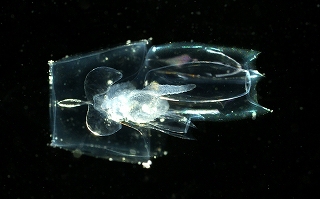

ハコクラゲモドキ? 体長約8mm。 似た種にサンカクハコクラゲ、シカクハコクラゲ、コハコクラゲモドキ、トウロウクラゲなどがいる。 2023.2 i |

||||||||||||||

|

トガリサルパ Salpa fusiformis 体長4cm程度。 前後が尖っているものと、それがなく膨れの小さい樽型でジンベイザメの口のような入水口をぱくぱくさせて泳いでいるものを見る。 無性生殖で連鎖個体を作っていき、長さ1mを超える紐のような姿になっていく。

|

||||||||||||||

|

ツヅミクラゲ Aegina rosea 直径2〜5cm。 わずかに紅色を帯びる個体がある。

|

||||||||||||||

|

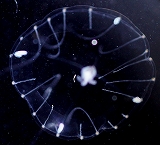

直径7mm。 水から出しても潰れずにだいたい球形を保つ。

|

||||||||||||||

|

傘の直径5mmほど。

|

||||||||||||||

|

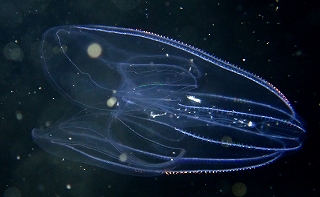

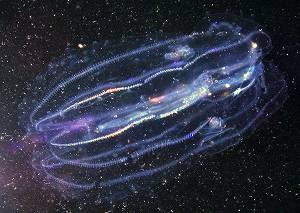

カブトクラゲ Bolinopsis mikado 体長10cm。 有櫛動物。 体は軟らかく壊れやすい。 春に多く見られる。 2020.5 i |

||||||||||||||

|

アミガサクラゲ? Beroe forskalii 体長5cm程度。体は扁平している。 有櫛動物。 ウリクラゲ同様、カブトクラゲや他種クシクラゲを丸呑みにする。 似た種にサビキウリクラゲあり、そちらは体内に赤い筋状の部分(咽頭)が見える。 2020.5 i |

||||||||||||||

|

オビクラゲ? Cestum veneris? 体長20cmほど。コオビクラゲという20cmほどにしかならない小型種がいるのでもしかしたらそちらかも。 オビクラゲの大きいものは体長1mを超える。

|

||||||||||||||

|

ハイクラゲの1種 Staurocladi sp. 体長0.4mm。

|

||||||||||||||

|

フウセンクラゲ Hormiphora palmata 体長4cm前後。 触手を1対持ち、長く伸ばしたり、体の中にしまったりする。 2018.3 y |

||||||||||||||

|

ドフラインクラゲ Nemopsis dofleini 傘の高さ10mm程度。。 春〜夏にみられる。 ドフラインは採集者の名前。

|

||||||||||||||

|

シミコクラゲ Rathkea octopunctata 傘の高さ3mm弱。 触手は8群。 本州〜北海道にかけて広く分布。 冬から早春によくみられる。 2018.2 y |

||||||||||||||

|

シダレザクラクラゲ Nanomia bijuga (Stephanomia bijuga) 写真の個体の泳鐘部20mmほど。 日本の太平洋側、大西洋、地中海に分布が知られている。

|

||||||||||||||

|

サルシアクラゲの1種? 傘の高さ5mm弱。 触手は4本。口柄は長く傘の外に伸び、伸縮する。 2018.2 y 写真は魚の仔魚を食べているところ。 |

||||||||||||||

|

タコクラゲ Mastigias papua 傘径20cmになる。 夏から秋に見られる。 褐虫藻を共生させており、その色で褐色に色づいている部分がある。 2016.9 i 漁港内で円を描いて泳いでいた。 |

||||||||||||||

|

ツノクラゲ Leucothea japonica 体長20cmまで。 体は四角柱に近い形。表面に多くの小角突起がある。 2010.1 y |

||||||||||||||

|

ユウレイクラゲ Cyanea nozakii 傘(かさ)の直径10〜20cm。 傘の内側に多くの触手がある。 漁港に浮いていた。近くを泳ぐカタクチイワシとウミケムシがこの触手に触れてしまい、しびれていたように見えた。しかし、触手の下には触手にやられないハナビラウオの幼魚が住み着いていた。 2005.9 y |

||||||||||||||

|

ヤジロベエクラゲ Solmundella bilentaculata 傘は帽子状で高さ7〜15mm。 外洋性で冬季に沿岸で見られる。 2本の触手が傘の途中から出ている。 姿形からついたと思われる、このヤジロベエという名はわかりやすくていい。 2004.12 y |

||||||||||||||

|

オワンクラゲ Aequorea coerulescens 直径5〜20cm。 刺激を受けると傘の縁が青白く発光する。春から夏に普通に見られる。 似た種にヒトモシクラゲあり。

|

||||||||||||||

|

エビクラゲ Netrostoma setouchianum 傘の直径10〜25cm。 傘上の中央部にはイボ状突起があり盛り上がっている。 小エビを伴って浮遊しているためにこの名がついた。夏期に瀬戸内海でみられる。

|

||||||||||||||

|

アカクラゲ Dactylometra pacifica 直径13cm。刺胞動物門.。 淡路の海で普通に見られる種。触ると刺される。そのため、子供の頃はこれを電気クラゲと呼んでいた。 2003.3 s |

||||||||||||||

|

ミズクラゲ Aurelia aurita 刺胞動物門。最もよく見かけるクラゲ。直径30cmを超える個体も多い。真ん中に4つある輪状のものは生殖腺。 触っても人を刺さすことはないが、底引き網に大量にかかって漁師にいやがられている。 発電所(淡路島内にはない)では、大量発生して冷却用海水の取水口をふさぎ問題となっている。 このクラゲを食べたり、肥料にすることが出来ないかと研究はされている。 2003.6 i |

||||||||||||||

|

カミクラゲ Spirocodon saltatrix 傘の長さ約5cm。刺胞動物門。 触手を長く伸ばしている姿が、髪の毛を振り乱したように見えるのでこの名がついている。 冬から春にかけて漂っているところをよく見かける。 2003.2 s |

||||||||||||||

|

カギノテクラゲ Gonionema depressa 直径1cm。刺胞動物門。 春から夏にアオサなどの海藻についている。 触ると触手に刺される。 4本の黄色い部分は生殖腺。 2003.6 s |

||||||||||||||

|

ウリクラゲ Beroe cucumis 長径4cm。有櫛動物門。 櫛板の繊毛が虹色に輝いて見える。 摂餌時には大きな口を開ける。 クラゲやサルパ、小型の甲殻類などを食べている。 2003.7 s |

||||||||||||||

|

チョウクラゲ Ocyropsis fusca 長径18mm。有櫛(ゆうしつ)動物門のクラゲ。 大きな翼状突起を開閉して活発に泳ぐ。 櫛板の繊毛が虹色に輝いて見える。

|

||||||||||||||

|

カラカサクラゲ Liriope tetraphylla 傘の直径15mm。刺胞動物門。 口柄が長くのびている姿が唐傘のよう。柄の先に口、胃がある。 ポリプの世代(イソギンチャクのような形の時期)がなく、終生浮遊性。 海で普通に見られる。 2004.1 s |

||||||||||||||

|

オキクラゲPelagia panopyra 傘の直径6cmほどになる。(写真の個体は直径2cmほど) 刺胞動物門.のクラゲ。 傘の表面全体に細かいイボがついている。 傘の下にレース状の口腕を付けている。触手は16本。 2004.1 s |

||||||||||||||

|

カツオノカンムリ(若い個体) 直径約2mm。 流れ藻と一緒に水面を漂っていた。 カツオノカンムリの幼体だろうか? 2004.8 s |

||||||||||||||

|

ギンカクラゲ Porpita pacifica 直径3cm。水面にプカプカと浮かんでいる。 これを初めて見たのは東浦町の海水場で、砂浜にたくさん打ち上げられた円盤状の死骸だった。最初、生き物ではなくて何かのフタかと勘違いしていた。その後、泳いでいると生きた個体が多く見られたのでクラゲだとわかったが、今見ても生物ではなく妖怪のように思えてしまう。

|

||||||||||||||

|

ヒクラゲ Morbakka virulenta 本体の長さ8cmになる。アンドンクラゲに比べ大きい。 瀬戸内海では秋から冬に見られる。 触手は4本で紫がかったピンク色。 触手には強い毒を持ち、触ると刺されるので危険。 2005.12 y |

||||||||||||||

|

ヒトツクラゲ Muggiaea atlantica 体長(泳鐘長)4mm。 体嚢(のう)が先端近くまで伸びているのが特徴。 2019.1 i |

||||||||||||||

|

タマゴフタツクラゲモドキ Diphyes chamissonis 体長(泳鐘長)10mm。 結構進むスピードは速い。写真では右が進行方向となる。 2004.8 s |

||||||||||||||

|

オベリアクラゲ(Obelia sp.) ヒドロ水母類。 傘は扁平な円盤状で1〜4mm。 2003.10 s |

||||||||||||||

|

ヒドロ水母類の1種 2003.2 s |

||||||||||||||

|

コツブクラゲ? 直径490μm。 左写真は横から見た様子。

|

||||||||||||||

|

櫛水母類の幼生 長さ0.2mm。 体側4カ所に2本ずつ(?)毛が生えており、それを動かしながら泳いでいた。 2004.11 s |

||||||||||||||

|

ウリクラゲ類の幼生 幅0.8mmほど。 2006.10 s |

||||||||||||||

|

アサガオクラゲ科の1種 たぶんムシクラゲ。 体長約10mm。 海藻に着生するクラゲ。シャクトリ虫のように移動する。 2005.2 y |

||||||||||||||

TOP |

|||||||||||||||